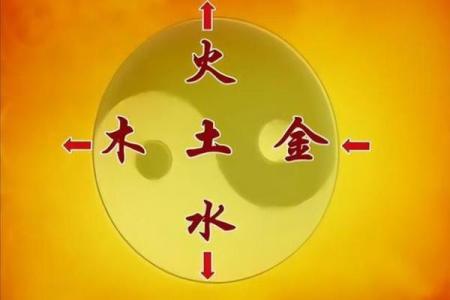

汉字五行理论是中国传统文化中一项深具哲理的思想体系,融合了五行学说与汉字的形态、音韵、含义等多方面内容。在五行学说中,木、火、土、金、水被认为是宇宙间构成万物的基本元素,它们相互作用、相互制约,形成了自然和社会的动态平衡。而汉字作为承载文化、思想、情感的载体,也在五行理论的指导下呈现出独特的象征意义。通过对五行理论与汉字的关系进行分析,我们可以更深入地理解汉字背后的文化内涵与哲学智慧,探索其在生活中的实际应用。

五行与汉字形态的关系

汉字的形态不仅仅是书写符号,它蕴含了丰富的自然元素和人文情怀。从五行的角度来看,每一个汉字的构造都可以与五行中的某一元素产生对应。例如,形状上类似木的“木”字,构造上类似水的“水”字,都能通过形态传达五行元素的气息。具体来说,“木”字的上部分像树枝,寓意着生长与生命力,符合木的特性;“水”字则有流水的弯曲形态,象征着水的流动与柔性。

汉字不仅通过形态展示了五行的特性,还在笔画的数量和结构上体现出一定的五行属性。例如,“火”字由三点火焰构成,象征着燃烧与热力,这与火的特性相符。通过对这些字形的观察,能够感受到五行理论与汉字的紧密联系,反映了古人对自然界的观察和总结。

五行与汉字音韵的关联

五行理论不仅在字形中有所体现,在音韵上也有着深刻的影响。中国古代的音韵学认为,五行之气能够通过声音传播,音韵的高低、轻重与五行的属性相匹配。例如,属于“木”行的字音通常具有清脆、高亢的特点,带有“生长”的力量;而属于“水”行的字音则通常清冷、深沉,具有流动感。汉字的音韵与五行的匹配使得语言的表达更加生动、富有表现力。

例如,“春”字的音韵与木的属性相符,它的音调和发音具有生机与活力;而“冬”字则带有寒冷、沉稳的音质,符合水的特征。音韵的变化不仅增添了语言的节奏感,也在不经意间揭示了五行之间的自然规律和哲学思想。

五行与汉字的含义解读

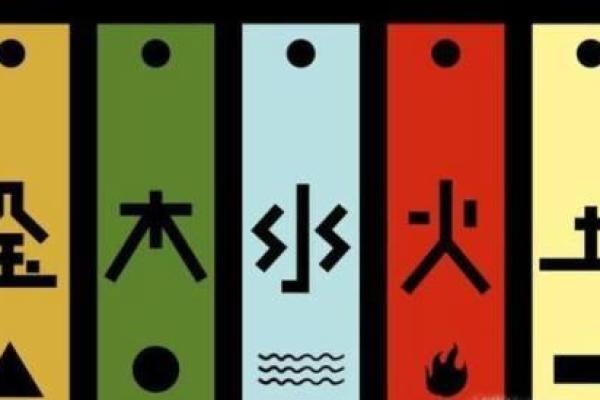

每个汉字的含义都可以与五行的思想结合来解读,这种深层的象征性使得汉字的表达更加丰富且富有哲理。例如,“木”代表着生命、成长、蓬勃发展,因此许多与生长、植物、树木等相关的词汇都与“木”元素密切相关。而“火”则代表着能量、热情和力量,通常与光明、热度和破坏性有关。像“光明”“烈火”“焚烧”等词汇,都在其字义中传达了火的特点。

水则象征着流动、滋养与包容,许多涉及流动、包容的词汇,如“江河”“海洋”“滋润”等,都与水的属性相关。金则代表着坚硬、锐利与收获,含有金属元素的词汇往往与财富、强硬、对抗相关,例如“金钱”“钢铁”“利刃”等。

这些字义的背后,体现了五行学说的哲理,即自然界的每一元素都具有其独特的特性,并通过汉字的传递,帮助人们理解和掌握世界的规律。

五行与命理学的融合

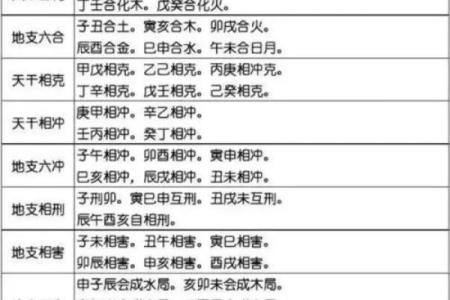

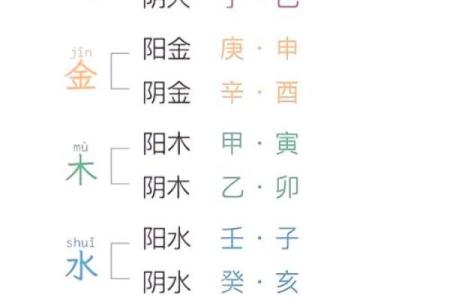

汉字五行理论在命理学中占据了重要的地位。中国传统的命理学,如八字命理、姓名学等,都会涉及到五行的分析。在这些领域中,人们常通过分析一个人的出生日期、时辰等信息,推算其五行缺失或过旺,从而为其命运和健康提供指导。例如,八字命理中的天干地支,每个天干地支都对应着木、火、土、金、水五行中的某一元素,通过对五行的分析,能够揭示出个人的性格特征、职业倾向以及健康状况。

此外,姓名学中也常常运用五行理论来选择适合的名字。父母在为孩子起名时,会考虑孩子五行的缺失,选择与之相匹配的字,使名字能够调和五行,平衡命运。这种文化现象深刻地反映了五行理论在中国传统社会中的广泛影响。

五行与日常生活的联系

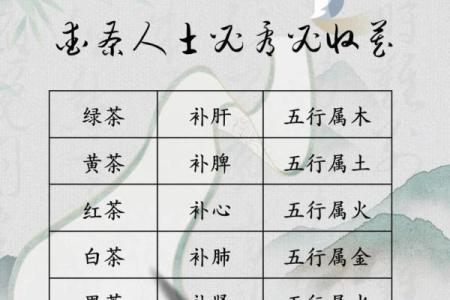

在日常生活中,五行理论不仅仅存在于学术和命理领域,它还渗透在我们的日常语言、习惯和风俗中。比如,在风水学中,五行被用来分析和调整住宅的布局、家居摆设等,以达到阴阳平衡、五行调和的目的。此外,许多人也会通过食物、颜色等方面来调节五行的平衡。例如,木属性的人可以通过多吃绿色蔬菜来增强木的能量;而金属性的人则可以多穿白色或金色的衣物,以增强金的气场。

五行的理念还影响到许多传统节日和庆典活动的安排。例如,春节时的红色象征着火的能量,寓意着驱邪纳福,带来好运;而中秋节的月饼则与土的象征意义相关,寓意着团圆与丰收。

通过对五行理论与汉字文化的探索,我们不仅能够更好地理解古人的智慧,还能够在现代社会中灵活运用这一思想,使其在日常生活中发挥积极的作用。