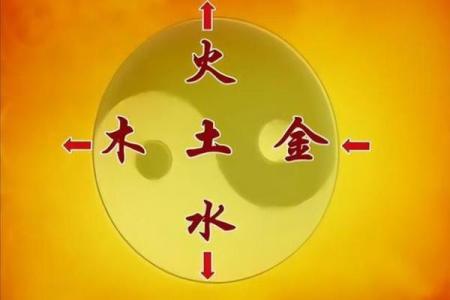

大五行理论是中医理论的核心之一,它通过木、火、土、金、水五种基本元素来解释人体的生理、病理和健康养生。五行学说不仅是中医诊断疾病和制定治疗方案的基础,也是日常养生的重要指南。在现代生活中,五行理论依然能够为我们提供有力的健康管理方法。通过了解五行的基本特点和在中医养生中的具体应用,我们可以更好地调节自己的身体状态,保持身心健康。

五行与人体各个系统的关系

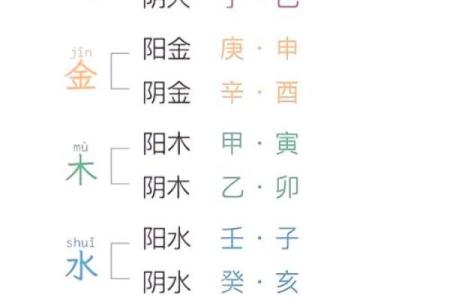

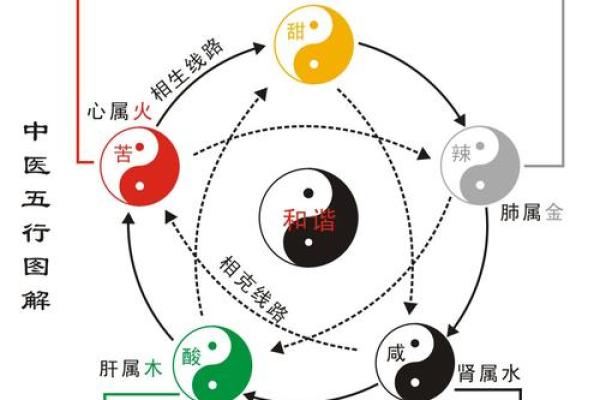

在五行理论中,木、火、土、金、水五种元素不仅代表着自然界中的物质形态,也与人体的脏腑、经络和情绪等密切相关。木行对应肝脏,火行对应心脏,土行对应脾胃,金行对应肺脏,水行对应肾脏。每一行都不仅仅是一个生理实体的象征,它还与情绪、精神、环境等因素紧密相连。例如,肝脏在五行中属木,木的生发功能与人的情绪密切相关,肝气疏泄不畅可能导致情绪压抑或易怒。因此,五行理论通过这些联系帮助我们从多维度理解健康。

五行失衡的表现

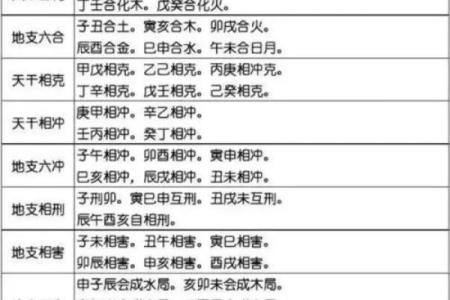

五行的相生相克关系决定了身体的平衡与协调。如果五行中的某一元素过强或过弱,就会导致身体的不适和疾病。例如,木过盛可能引起肝火上升,表现为头痛、口苦、面红等症状;火旺则可能引起心火亢盛,出现失眠、心烦、口舌生疮等表现;土过重则可能导致脾胃功能紊乱,出现食欲不振、腹胀、便秘等症状;金虚则影响肺部的气机,容易导致呼吸困难、咳嗽等问题;水不足则会影响肾脏,导致腰痛、耳鸣、乏力等症状。因此,五行的平衡是维持身体健康的关键。

五行与四季养生的关系

中医认为,四季的变化与五行有着深刻的联系。每个季节对应一种元素,我们可以根据季节的特点来调整自己的养生方式,以顺应自然界的变化,从而更好地调节身体的生理状态。春季属木,是肝的季节,此时应该注意养肝疏肝,避免情绪过于激烈,以免伤害肝气。夏季属火,是心的季节,这时候要保持心情愉悦,避免过度劳累,以促进心脏的健康。秋季属金,是肺的季节,天气干燥,需注重润肺、保湿。冬季属水,是肾的季节,应注重养肾保暖,避免过度消耗体力,以增强肾气。四季养生的核心就是根据五行的特点调整自己的生活方式和饮食习惯,以顺应自然规律,维护健康。

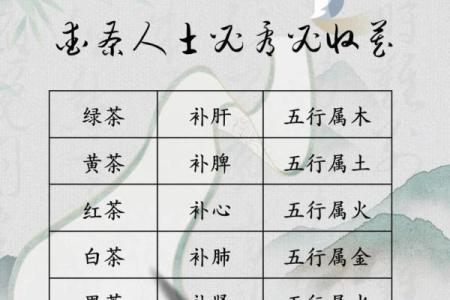

五行与饮食的关系

饮食调养是五行理论在中医养生中的另一重要应用。五行的特性与食物的性质密切相关,因此通过食物来调节五行的平衡,对于维护身体健康至关重要。木性食物具有疏通作用,适合春季食用,比如绿叶蔬菜、萝卜、豆类等;火性食物多为辛辣、温热的食材,适合夏季食用,如辣椒、生姜、蒜等;土性食物则是滋补脾胃的食物,适合秋季,如土豆、南瓜、糯米等;金性食物主要具有清肺止咳的作用,适合秋冬季节,像白萝卜、梨、银耳等;水性食物主要是滋阴润燥的食物,适合冬季食用,如黑枸杞、海带、紫菜等。根据五行的不同特点,调整饮食不仅可以调节身体的内部环境,也有助于保持外部的生理平衡。

五行与情绪调节的关系

情绪与五行之间的关系也非常密切。五行不仅影响身体的健康,也影响人的心理和情绪状态。每一种五行都有其对应的情绪表现,若某一元素过旺或过弱,容易导致情绪上的不平衡。木主肝,肝气郁结时容易出现情绪抑郁、烦躁,甚至愤怒。火主心,心火亢盛容易导致焦虑、激动等情绪波动。土主脾,脾虚则容易感到担忧、忧虑。金主肺,肺气不足容易导致悲伤、失落。水主肾,肾虚则可能产生恐惧、焦虑等情绪。通过调节五行,可以帮助调整情绪,改善心理健康。比如,进行适当的运动来疏通肝气,放松心情来平衡火气,保持平和心态有助于脾胃的养护,进行深呼吸调节呼吸,缓解焦虑。

五行与中医治疗的结合

五行理论在中医治疗中具有非常重要的作用。通过辨证施治,中医可以根据五行的失衡情况,采用不同的治疗手段,如针灸、推拿、草药、拔罐等,来调节人体的五行平衡。例如,对于肝火过旺的患者,可以通过针灸调节肝经,使用具有清肝火作用的中药,如龙胆草、栀子等;对于脾胃虚弱的患者,可以通过健脾益气的草药,如黄芪、人参等进行调理。中医通过五行理论,结合个体的体质特点,能够提供更加个性化的治疗方案,帮助人们更好地保持健康。

通过五行理论的学习和实践,我们可以更加深入地了解自己身体的需求和特点,进而采取科学的方式来进行养生保健。五行不仅仅是中医的一个理论体系,它是联系天人合一、顺应自然的健康哲学,能在日常生活中为我们提供宝贵的养生智慧。