洪范五行是中国古代哲学与政治思想中的一项重要理论,源于《周易》和《尚书》等经典文献。它不仅是对自然现象的抽象总结,也是对社会和政治行为的深刻洞察。五行理论,涵盖木、火、土、金、水五种元素,成为了古代中国社会治理、政治制度以及哲学思想的基础之一。它通过对自然规律的理解,影响了国家的管理、法律的制定以及文化的传承。洪范五行不仅是对自然界的观察,它的影响深远,贯穿了中国古代政治、社会乃至日常生活的各个层面。

洪范五行的起源与理论基础

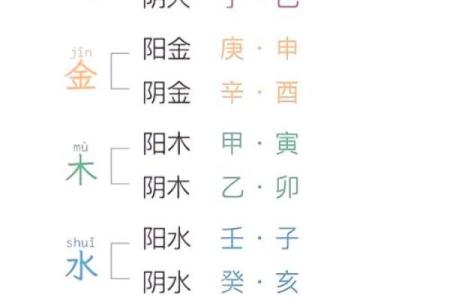

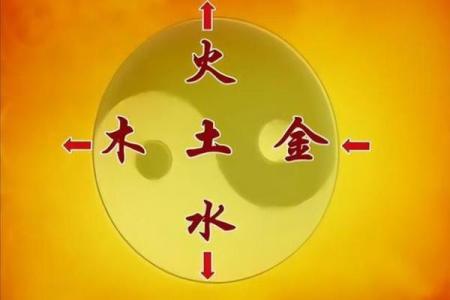

洪范五行的理论起源可以追溯到中国古代的《周易》与《尚书》。洪范,即“天命”的意思,强调天命和自然法则在社会治理中的重要性。在《尚书·洪范》中,记载了大禹接受天命、传授治国之法的故事,五行的概念由此逐渐与政治、社会治理相结合。五行代表了五种基本元素,每个元素与自然界中的不同力量和现象相对应。木象征生长和扩张,火代表热情与能量,土则是承载万物的基础,金与水分别象征着坚硬与流动的力量。

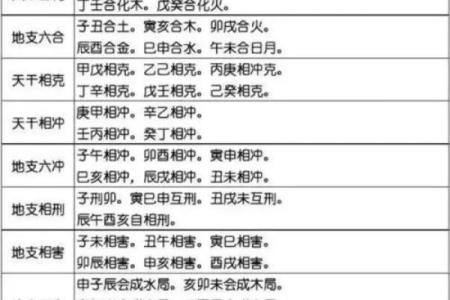

五行不仅是自然界的物质元素,它们的变化与互动也反映了社会的变化和政治的运行机制。古代中国哲学家认为,国家的兴衰与五行的相生相克密切相关,五行的平衡能够影响国家的政权稳定与社会和谐。

五行与中国古代政治体制

洪范五行对中国古代政治体制的影响是深刻且多方面的。古人认为五行的平衡与政治运作有着直接关系。例如,五行的相生与相克规律被用来解释统治者的选拔、政策的制定以及国家的安定。政治中也常借用五行理论来指导社会秩序的维持和政府决策的制定。

首先,五行的“相生”概念常被用于指代国家体制中各个部门的协作与和谐。在古代中国的中央集权体制下,皇帝作为最高领导者,类似于五行中土的角色,承载着国家的权力与责任。政府的各个部门,如军队、行政管理、财政等,分别对应五行中的其他元素,只有各部门协调合作,国家才能保持稳定与繁荣。例如,财政部门可以视为金,代表财富和资源;军事则是火,象征着力量和防御;司法和法律部门则可以视为木,承载秩序与法律的维护。

其次,五行的“相克”则常被用于解释治理中的冲突与矛盾。不同部门或阶层之间的利益冲突,有时可能是由于五行元素之间的不平衡所导致。例如,若金(财富)过多,可能导致社会贫富差距的加大,进而影响国家的整体稳定;而若木(法律与秩序)过于严格,可能会导致民众的反感与抗议,进而影响政治的执行效率。通过五行的相克关系,古代政治家能够在治国理政中找寻平衡,避免过度集中或过度分散的局面。

五行在中国古代哲学中的体现

在中国古代哲学中,洪范五行同样占有重要地位。五行的相生相克不仅是自然现象的抽象总结,也反映了道家与儒家等哲学思想中的宇宙观与人生态度。道家哲学特别重视自然的和谐与无为而治,认为人应当顺应自然的法则,而五行理论则是理解自然的一个重要途径。通过五行的分析,道家提倡的是人类要与自然保持和谐的关系,顺其自然,而非强行干预。

在儒家思想中,五行则更多地与伦理和社会规范相结合。儒家认为,社会秩序的维持需要个人、家庭、社会和国家各个层面的相互协调,这与五行的相生相克具有相似之处。儒家认为,人应当像五行中的木一样有生长力,但也应如金一样具有内敛与坚固的品质。通过对五行的深刻理解,儒家提倡的礼义、道德与责任逐渐被纳入社会的基本框架。

五行对古代中国文化的影响

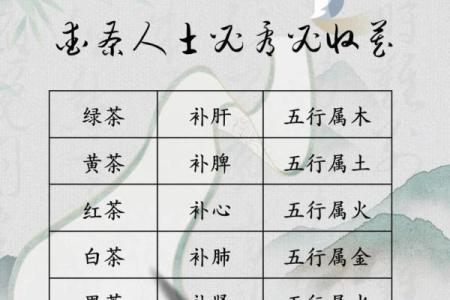

五行不仅在政治和哲学中有所体现,还深深地影响了中国古代文化的各个领域。无论是医学、文学、艺术,还是风水、占卜等,都离不开五行的理念。在中医理论中,五脏与五行紧密相连,肝、心、脾、肺、肾分别对应木、火、土、金、水。中医通过调节五行的平衡来达到治病救人的目的。五行的理论为古代医学提供了一套完整的理论体系,促进了医学与自然环境的和谐发展。

在文学与艺术创作中,五行元素常常被用来象征不同的情感与精神状态。许多诗词、绘画作品中,都能找到五行元素的影子。例如,木常象征生命的力量,火则代表激情与变革,金则是刚毅与清明,水则为柔和与包容,土则是稳固与养育。通过这些象征,五行为古代文化提供了丰富的艺术表现形式。

占卜与风水中,五行同样发挥着巨大的作用。风水师通过分析五行的相生相克来指导住宅选址与家居布局,认为不同方位的五行能影响人的运势与健康。占卜则通过五行的变化来预测未来,指导个人的决策与行动。

五行在当代中国的延续与现代意义

尽管现代社会与古代社会有着巨大的差距,但五行理论依然在中国文化中占有一席之地。从现代的中医到风水学、占星学等,五行的影响仍然在不断地延续着。越来越多的现代人通过五行理论来调节个人生活、提升健康和精神状态。同时,五行理论也开始融入到现代的管理学、心理学等领域,被用来分析团队的协作、个人的性格以及工作中的冲突解决。

通过对洪范五行理论的学习与运用,人们可以更好地理解与调和自己与周围世界的关系,不论是从哲学的角度,还是从实际的生活与工作角度来看,五行的智慧仍然能够为我们提供深刻的启示。