天干地支与地质变化之间的关系,似乎是一个古老而神秘的课题。自古以来,中国传统的天文、历法和命理学中,天干地支不仅被用来记录时间、预测吉凶,甚至与个人命运息息相关。然而,随着现代科学的进步,有人开始探讨,天干地支究竟是否与自然界的地质变化、气候变迁等现象存在某种潜在联系。本文将深入分析天干地支如何与地质变化相互作用,揭示其中的奥秘,并尝试为这一古老的知识体系与现代地质学之间的联系搭建一座桥梁。

天干地支的基本概念与构成

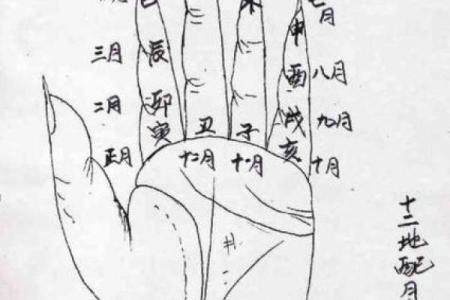

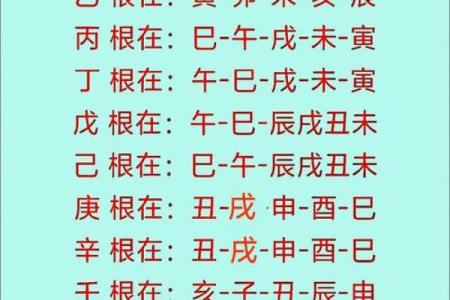

天干地支是中国古代文化中的基础元素之一,用以记录年月日时等,构成了一个完整的干支纪年体系。天干由十个字符组成,分别是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,而地支则有十二个字符,分别为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。天干地支的组合,不仅在时间的记录中发挥着重要作用,也被广泛应用于风水、命理等领域。

每一个天干与一个地支结合,都代表着某种特定的象征意义。在命理学中,天干代表了阳性力量,地支则代表了阴性力量,两者的组合被认为是宇宙中阴阳气场相互作用的体现。而这种作用,不仅影响人的命运,也可能与更宏观的自然现象产生某种微妙的联系。

天干地支与自然界的互动

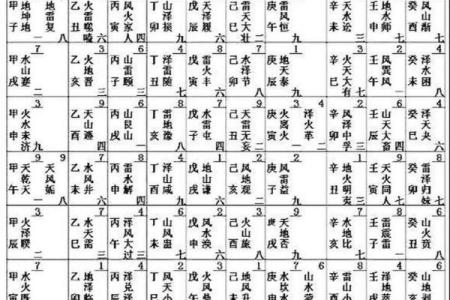

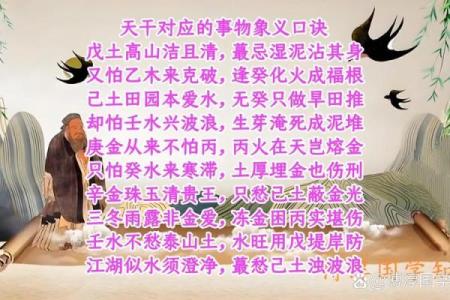

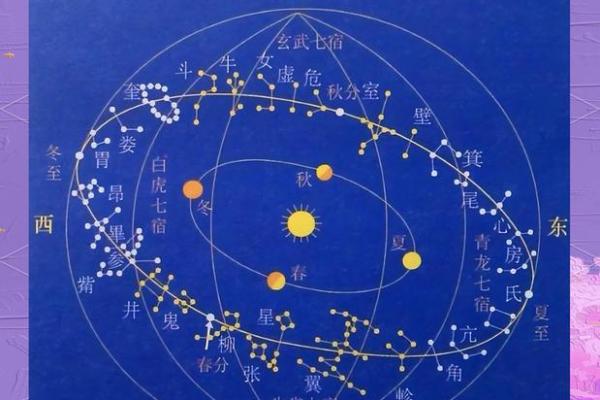

在古代中国,天干地支的运用不仅限于个人命理,还与天文、地理的变化息息相关。例如,天干中的五行属性(金、木、水、火、土)与地支的十二地支同样存在五行对应关系。这一理论体系表明,天干地支不仅是时间的度量工具,还是自然界能量流动的反映。五行的相生相克、相互制约和相互促进,可能在某些时刻影响到地质变化的周期性波动。

例如,当天干中的“甲”木与地支中的“寅”木结合时,这种木的力量会激发地球中的一些变化,可能与大规模的地质活动,如地震、火山爆发等,存在某种暗合的规律。根据一些学者的理论,天干地支的某些组合可能预示着地球内部能量的积累与释放,从而引发地震、火山等自然灾害。

天干地支与地质周期的关系

从地质学的角度来看,地球内部的构造和运动通常呈现出长期的周期性变化。例如,地震、火山爆发、板块运动等现象,通常遵循一定的周期性规律。这些自然现象的周期性变化和强度,是否可能与天干地支中的某些特定组合发生共振呢?

有学者提出,天干地支的组合可能与地球内部的能量活动有一定的时空对应性。例如,在“甲子”年,木的力量强盛,这时地球的地壳运动可能更加活跃,某些地质活动的频率或强度可能会增大。而在“戊戌”年,土的力量占据主导地位,地球的稳定性或许增强,地震等自然灾害的发生频率则可能下降。

这种地质周期与天干地支的关系,虽然未能得到现代科学的明确证实,但在一些古老的地理学与气象学著作中,这种联系曾被多次提及。例如,古代的风水学和气候学家曾通过观察天干地支的变动,来预测一些大范围的地质变化,甚至推测出特定年份的灾难和气候异常。

现代视角下的天干地支与地质变化

随着科学技术的发展,地质学逐渐形成了独立的理论体系,天干地支所代表的宇宙能量流动与地质活动之间的关系,仍然是一个充满争议的话题。尽管如此,许多研究者认为,天干地支作为一种反映自然和宇宙运作的哲学体系,可能在某种程度上对地质变化的周期性提供了一种独特的解读视角。

现代地质学更多依赖于物理和化学的分析方法,如板块构造理论、地震波的传播、岩浆活动的研究等来解释地质现象。然而,天干地支所包含的五行理论和阴阳哲学,或许能够为我们提供一种更具象征性的框架,帮助我们从宏观的角度理解地球的自然变化。比如,古人通过观察天干地支的变化,推测出了某些年份发生重大灾难的可能性,尽管这种推测未必能够通过现代科学的手段得以验证,但它依然揭示了古人对自然规律的深刻观察与理解。

天干地支与地质灾难的预兆

在中国古代,一些天干地支的组合被认为具有预示地质灾难的潜力。例如,“辛亥”年和“戊午”年常常被认为是容易发生地震和火山爆发的年份。而这种预兆,不仅体现在命理学和风水学中,也在古代的气象预报和地理灾难预警中有所体现。

这类现象表明,天干地支或许并不仅仅是对时间的简单标记,它们可能与天地间的气场、能量变化息息相关。古代的预测体系通过这些天干地支的组合,尝试揭示和预测那些不易察觉的地质变化规律,虽然这些预测并非精准无误,但它们的确为我们理解天干地支与地质活动之间的潜在联系提供了一些启示。

天干地支与地质变化的神秘关系,揭示了古人对自然界深邃的理解与敏锐的观察力。在现代科技的帮助下,我们或许能够从新的角度,重新审视这一古老的文化符号,并尝试找到更多它与自然界之间的微妙联系。