天干地支是中国古代文化中极为重要的一部分,深刻影响了中国传统的哲学、历法、风水学、命理学等多个领域。然而,除了这些传统的应用之外,天干地支在古地质学中也具有独特的象征意义,成为了解古代人类如何观察和理解自然界的重要工具。从天干地支的五行理论到对地质变化的感知,它们在古人眼中不仅仅是时间的标记,更承载着丰富的地质文化和自然观念。本文将从天干地支的起源、五行对应以及其在地质学中的象征意义等方面展开讨论,帮助读者全面了解天干地支如何与地球演化和自然现象相联系。

天干地支的起源与五行学说

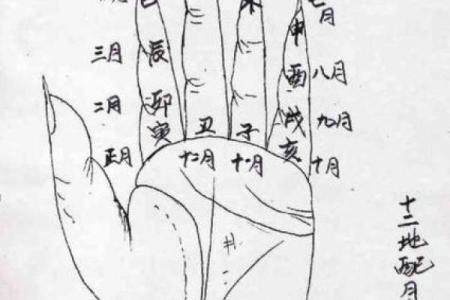

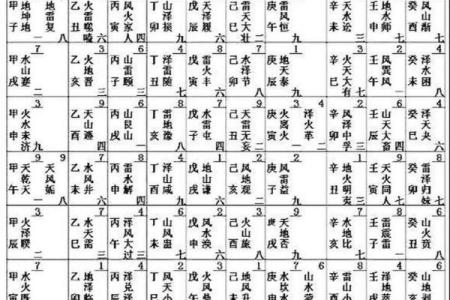

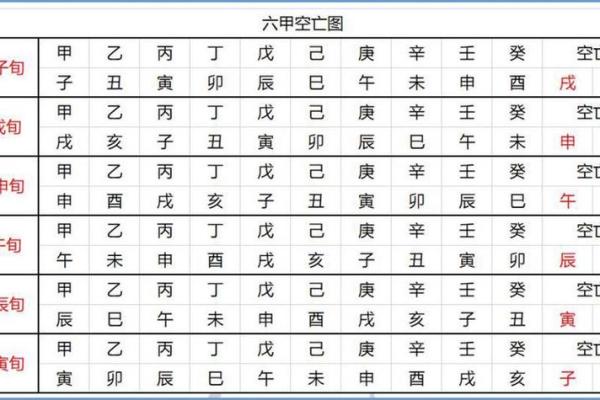

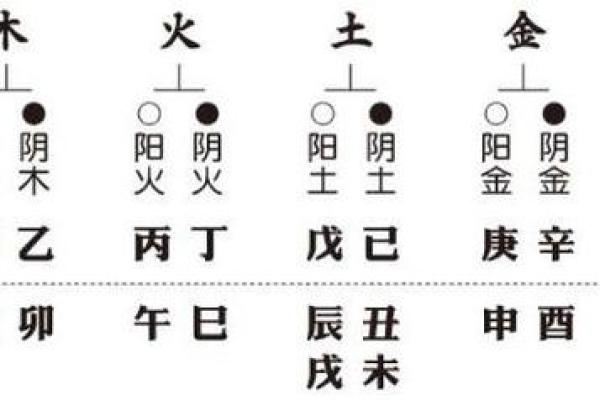

天干地支起源于中国古代的天文历法,用于标记年、月、日、时等时间单位。天干共有十个,依次为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支则有十二个,分别为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。天干与地支相互结合,共同组成了六十甲子循环。在五行学说中,天干地支与金、木、水、火、土五行之间有着密切的关系,每一个天干和地支都分别对应着五行中的某一元素。

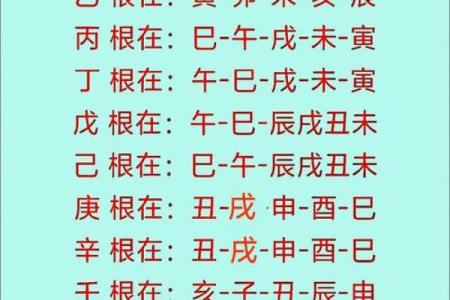

天干的十个字分为五行:甲乙木,丙丁火,戊己土,庚辛金,壬癸水;地支的十二个字则与五行有着不同的组合,具体来说,子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥分别与五行的木、火、土、金、水等相对应。这些五行之间的相生相克,形成了一个庞大的自然循环体系,古代人通过这个系统来解释自然界的变化。

天干地支与地质现象的联系

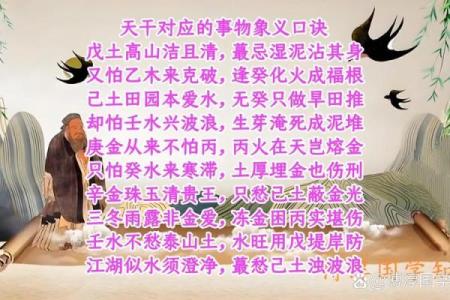

天干地支在古代地质学中的象征意义,主要通过它们对应的五行来体现。五行理论中,每一行不仅代表了不同的物质元素,还象征着不同的自然力量和现象。例如,木代表着生长与扩展,火代表着能量与热量,土则代表着稳定和支持,金代表着变化与收缩,而水则代表着流动与变化。这些自然力量与地质现象紧密相连,如火山的喷发、河流的变化、土地的沉降等,都能够在五行的框架下找到对应的解释。

具体来说,木行象征着植被生长和地壳的拓展。古代人认为,木的生长不仅是植物的繁茂,也是大地演变的一部分。火则被看作是地球内部的热力和能量来源。火山的喷发、岩浆的流动等地质现象,可以通过火的象征意义来理解。土代表了大地的基础和稳定性,古人认为地壳的稳定和土地的沉积与土行紧密相关。金行则与矿石、金属资源以及地壳运动中的收缩现象相关,它象征着大地的转化与变化。水行则是地表水体的代表,包括江河湖泊的流动、地下水的循环等现象。

这些五行元素的相互作用,不仅影响了古人对自然界的理解,也为他们提供了对地质现象的一种象征性解读。天干地支与五行的组合,使得地质变化被赋予了更为深刻的文化内涵。

天干地支与地质历史的周期性

天干地支的六十年一轮回,也体现了古人对自然和地质周期性的认识。古代人通过天干地支的组合来记录历史,预测未来,而这种周期性不仅仅适用于时间的流逝,也可以映射到地质历史的演变上。地球的历史充满了各种周期性的变化,比如冰河时期与温暖期的交替,板块构造的运动,甚至是地震和火山活动的周期性波动。通过天干地支的象征意义,古人似乎也在预测地质变化的周期性特征。

例如,木代表生长与扩展,可能象征着地球上生命的兴起与演化过程。而火则可能代表大规模的地质事件,如火山喷发、地震等。土的象征意义则对应着地壳的稳定与大陆的形成与分裂,而金则代表了矿产资源的积累与大地的变迁。水象征着河流的流动、海洋的涨落以及气候的变化,这些自然现象都可能按一定的周期性规律发生,符合天干地支六十年一轮回的周期特点。

天干地支在地质文化中的象征意义

除了五行和周期性之外,天干地支在古代地质文化中的象征意义还体现在它们与自然景象的对应关系上。在古代文化中,天干地支不仅被用来标定时间,还常常用来解释自然现象和地理环境。天干地支的组合模式被视为天地间自然力量的交汇与平衡。每一个天干地支的配对,都被认为是自然力量交织的一种方式,它们与山川、河流、风水等自然景象紧密相连。

例如,甲木代表着春天的生机与活力,这种生机可以类比为地壳运动中的新生力量。而丁火代表着夏季的热情与力量,可以视为火山的喷发与地热活动的象征。戊土则与秋季的收获和大地的稳定相契合,它象征着岩石和土地的积累。辛金与冬季的严寒与收缩相应,象征着地质的冷却与矿产的积累。壬癸水则象征着冬季的水流和冰雪融化,它与地质中的水循环和海洋运动密切相关。

这种象征性的联系,不仅让人们通过天干地支理解自然界的规律,还帮助他们在地质学的研究中形成了一种文化上的认知框架。天干地支的每一组配对,都是古代地质文化的缩影,承载着人们对自然变化的智慧与哲学。

通过天干地支与五行的关联,我们可以更深入地理解古代人是如何通过象征和周期来解读地质与自然现象的。这种思维方式为古代地质学提供了一种独特的文化视角,不仅仅是科学的探索,更是哲学和自然观念的融合。