天干地支,作为中国古代天文学、历法学以及哲学思想中的重要组成部分,在中国文化中占据了极为特殊的地位。它不仅与中国古代的天文、气候、历法、阴阳五行密切相关,而且深刻影响了中国人的日常生活、风水、命理、文化传统等多个方面。天干地支的深远影响渗透到每一环节,成为中国文化的基础之一。本文将带您深入探索天干地支如何在中国文化中发挥着无可替代的作用,以及它如何塑造了中国人的世界观和生活方式。

天干地支的起源与基础

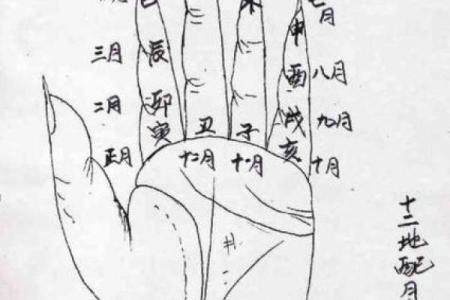

天干地支体系起源于中国古代的天文学和历法学。天干是由十个符号组成,分别是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;而地支则由十二个符号构成,分别是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。这十个天干和十二个地支组合成了六十年一周期的“干支纪年法”,在古代用于记录时间的流转。

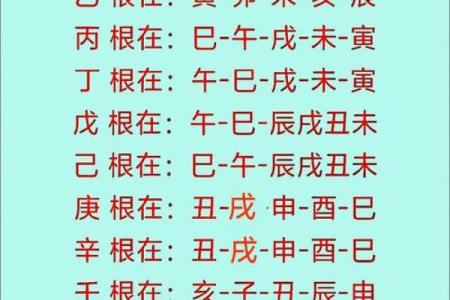

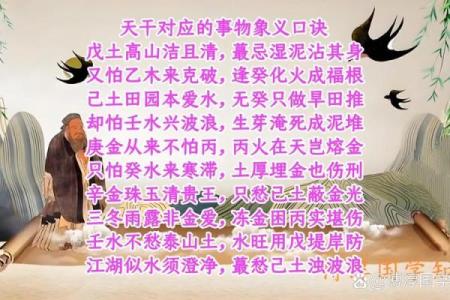

天干地支不仅是时间的标记符号,它们与五行、阴阳学说紧密相关,且每一对天干地支都与特定的五行属性(木、火、土、金、水)以及阴阳属性(阳性、阴性)相联系。这种复杂的符号体系为古代中国人理解宇宙自然提供了框架,也为预测自然现象和人的命运提供了理论依据。

天干地支与命理学

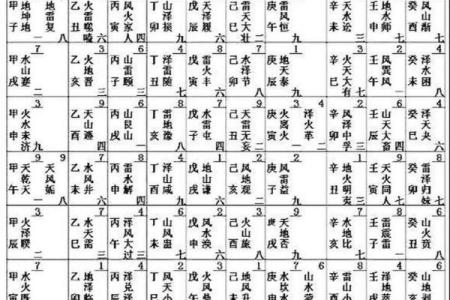

在中国传统文化中,天干地支的影响最显著的体现之一就是命理学,尤其是八字命理。每个人出生的年、月、日、时都对应一个特定的天干地支,构成了八字。根据八字的天干地支组合,命理师可以推算出一个人的性格、命运以及运势变化。这种基于五行和阴阳的推算方法,体现了中国古代人对自然规律和宇宙秩序的深刻理解。

八字命理学不仅仅是预测未来,它还帮助人们更好地理解自己的优缺点,选择最适合自己的生活道路。通过对八字的分析,人们能够在事业、婚姻、健康等方面作出更加理性和有依据的决策。这种命理学说至今仍然在中国及其他东亚国家广泛流传,影响深远。

天干地支与中国历法的关系

天干地支与中国的传统历法密切相关,尤其是在农历的应用上。中国的农历不仅仅是一种时间计量工具,它融入了天干地支的思想,体现了阴阳五行的哲学观念。在古代,天干地支每年都有一个对应的干支组合,例如2024年是甲辰年,而每个月、每一天也都有其对应的天干地支。

这种历法的编排,不仅让人们能够精确地预测农业生产的时节,还为祭祀、节令等文化活动提供了时间依据。农历的安排与天干地支的组合有着密切的关系,例如“立春”之时便是一个新的天干地支周期的开始,标志着自然界的重生与变化。

天干地支与风水学

风水学,作为中国古代哲学的一个分支,深受天干地支的影响。中国的风水师通常根据一个家庭或办公环境的天干地支组合来进行布局,从而调节居住者与自然环境之间的气场和能量。风水师根据天干地支的阴阳五行关系来判断环境中水流、方位、气场的变化,进而调整建筑、家具、门窗的设计与摆放,旨在促进家庭成员的健康、财运和和谐。

例如,在风水学中,家中的“八宅”方位与天干地支的配合非常讲究。不同的天干地支会在不同的方位产生不同的能量,从而影响居住者的运势。通过科学的布局调整,可以增强一个家庭或企业的运气,避免不利因素的干扰。

天干地支对中国文化的象征意义

天干地支不仅仅是时间的标尺,它们也充满了象征意义。天干地支与中国人的日常生活、节庆仪式、民俗风情紧密相连。在传统节日如春节、清明节、端午节等时,天干地支的配合常常成为重要的象征元素。春节的“岁神”便与天干地支有关,而“清明”则与农事和自然节令的变化息息相关。

中国古代的“生肖”也与天干地支的结合关系密切,每一个生肖都有与之相应的天干地支组合。在民间信仰中,天干地支的变化被认为与人的命运、家运和国家命运息息相关。因此,人们在重大节庆时,往往会依据天干地支的变化进行占卜、祈福,期盼来年能够迎来好运。

天干地支的文化遗产与现代传承

虽然现代社会的节奏越来越快,科技逐步取代了许多古老的传统,天干地支在日常生活中的使用逐渐减少,但它依然深深烙印在中国文化的各个层面。今天,我们依然能够在传统节日、命理预测、风水布局等文化活动中感受到天干地支的影响。很多年轻人开始重新关注与天干地支相关的文化知识,寻求对命运的探索与自我提升。

此外,天干地支也与现代文化创意产业相结合,成为了许多文艺作品的灵感来源。从电影、书籍到艺术创作,天干地支的象征意义和深刻内涵激发了大量的文化再创造,使其在当代依旧保持着旺盛的生命力。

天干地支不仅仅是古老的时间工具,它是中国文化深厚土壤中生长出来的智慧之树,根植于中国人的精神世界,影响着每一代人对宇宙、社会、命运的认知。通过这一独特的体系,古代中国人与天地自然保持着和谐的联系,也为后代留下了丰富的文化遗产,至今仍然为人们提供着文化认同与生活指导。