天干地支纪年法,是中国古代用来表示年份、月份、日子和时辰的系统,具有深厚的文化底蕴和悠久的历史。这一纪年法的起点与中国传统历法的演变紧密相连,它不仅反映了天文、历法的变化,也承载了中国古代哲学、宇宙观及社会文化的深层次意义。通过对天干地支的解读,我们可以看到中国传统历法如何在漫长的历史进程中逐渐形成,并与其他文化的历法体系相互作用与融合。

天干地支的起源与结构

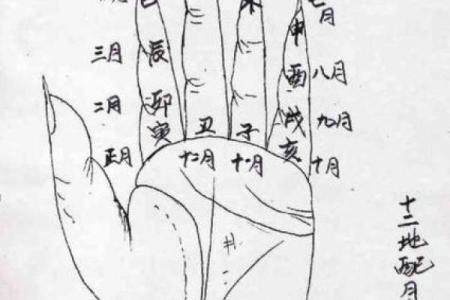

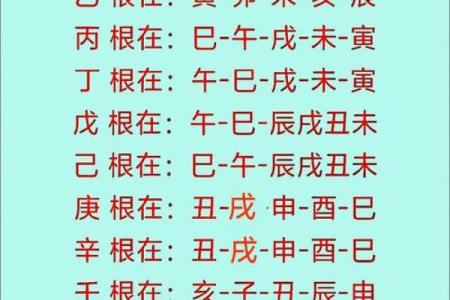

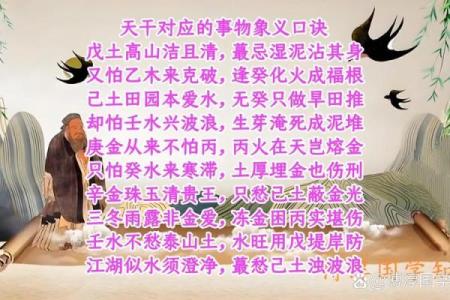

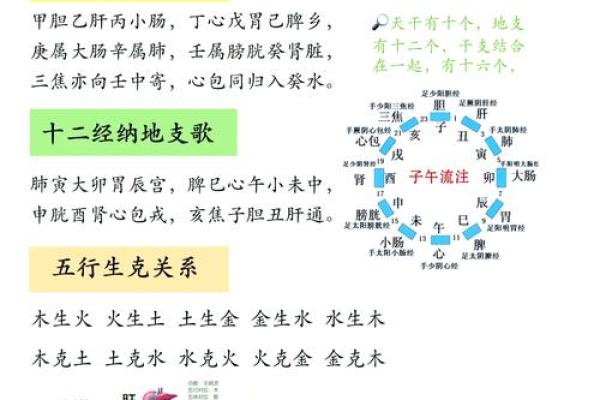

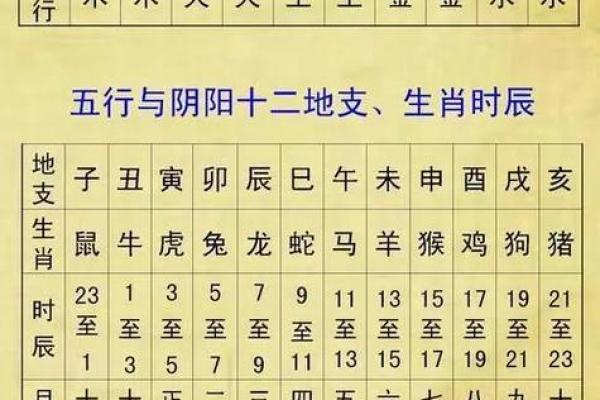

天干地支纪年法最早可以追溯到约公元前3000年的古代中国。天干和地支的组合最初并非专门用于纪年,而是作为天文学、阴阳五行、时辰划分的工具。天干由十个元素组成,包括甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,代表了木、火、土、金、水五行的不同属性。地支则由十二个符号组成,分别是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,广泛与动物、季节、方位等自然元素挂钩。

天干与地支的结合,每六十年形成一个周期,被称为“甲子”年。例如,甲子年是天干中的“甲”与地支中的“子”配对而成,而下一个周期会是乙丑、丙寅……依此类推。这一体系不仅用于纪年,也可以用于记月、记日、记时,在传统社会中是农事活动、节令变化以及占卜预测等多个方面的重要工具。

天干地支的历法演变与文化内涵

中国的历法体系经历了多个阶段的演变,从最初的农历阴阳历到后来的干支纪年法,再到现代的公历。干支纪年法作为传统中国历法的核心之一,其发展与天文学和农业密切相关。农历的基础是阴历,也就是说,它是根据月亮的周期来推算月份,但为了调节每年与季节的变化,阴历中还需要加入闰月的设定。这使得中国古代历法具有了较强的季节性、天文性特征。

天干地支纪年法中的“干”与“支”不仅仅是数字和符号的组合,它们的演变过程中蕴含了中国古代对天人合一的深刻理解。天干代表了宇宙中的五行能量和阴阳变化,而地支则涉及到方位、季节、动物的象征意义。每一个天干与地支的配对都有其特定的象征与文化解读。例如,甲子年在文化上被认为是一个新的开始,象征着生命的萌发与发展。

天干地支与占卜与命理学的关系

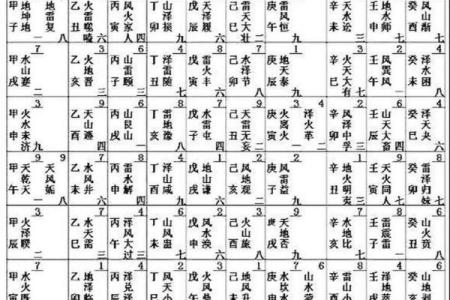

中国传统的命理学,包括风水学、八字学等,深受天干地支纪年法的影响。在八字命理中,一个人的出生时间(年、月、日、时)都对应着特定的天干与地支,通过这些天干地支的组合,可以推测出一个人的性格、命运以及健康状况等方面。每个天干地支都有不同的五行属性,而五行之间的相生相克也可以用来解读命运的变化。

例如,若某人出生在“庚午”年,“庚”代表金,“午”则是火,这两个元素在五行中属于相克关系,可能预示着此人一生中有较大的挑战和变化。而“甲子”年则代表木与水的结合,象征着一段有利的发展机遇。通过这种方式,天干地支不仅在传统命理学中占据了重要地位,也成为了人们理解宇宙变化和个人命运的一种重要工具。

天干地支与现代社会的联系

尽管现代社会已经普遍采用公历(阳历)来进行日期计算和日常生活安排,但天干地支仍然在中国传统节日、节气和重要的文化活动中保留着深厚的影响力。例如,中国的新春佳节——春节,依旧是根据农历的天干地支来确定的,每年的生肖属相就是地支中的一个动物符号,天干与地支的配对也直接决定了今年的运势和吉凶。此外,很多传统节日,如端午节、中秋节等,都是围绕着天干地支来计算的。

在现代占星术与命理学中,天干地支的思想仍然被广泛运用。许多人会参考天干地支来选择结婚吉日、开业吉日,甚至通过天干地支来调整自己的作息和生活方式,以求得更好的运势与平衡。

天干地支与其他文化历法的对比

与西方的公历(格里历)不同,天干地支纪年法是一种深具周期性和自然象征性的体系。西方历法主要依赖太阳的运行,而天干地支则注重天文和五行的相互作用,这也反映了中国古代文化中对天地、宇宙与自然的独特理解。与其他文化的历法体系相比,天干地支具有更强的哲学性和象征性,强调人类与自然、宇宙之间的和谐关系。

在其他东亚国家,如日本、韩国和越南,也能看到天干地支纪年法的影子,尤其是在节日和农历新年的计算上,虽然这些国家在具体应用上有所不同,但天干地支的基本思想和结构仍然对它们产生了深远的影响。

天干地支纪年法不仅是古代中国的历史遗产,也在现代社会中继续发挥着独特的作用。它不仅承载着天文、哲学与命理学的智慧,也体现了中华文化对时间、命运和自然的深刻理解。在今天,我们依然能从这些古老的符号和数字中汲取智慧,体会其中的深远哲理。