十天干与脏腑之间的关系,是中医学中一个极为精妙且深奥的体系。天干和脏腑之间并不是简单的对应关系,而是通过五行相生相克的原理,形成了一种复杂的互动和联系。在古代中医理论中,天干被看作是代表天地阴阳变化的符号,而脏腑则是人体内的各个器官系统。两者的深层联系不仅仅体现在生理上的相互作用,更体现在能量、气血的流通,以及生命力的调节方面。了解天干与脏腑的关系,能够帮助我们更好地理解人体的健康状态,并能通过调节相应的脏腑来达到治病的效果。

天干与脏腑的基本对应关系

在传统中医的理论中,天干与脏腑之间有着非常紧密的关系,主要通过五行的理论来建立联系。天干共分为十个,而脏腑则通过五行的相生相克关系与天干相对应。每个天干都与一个特定的脏腑有着直接的联系,这种联系不仅仅体现在脏腑的生理功能上,还涉及到它们的能量和情绪等方面。

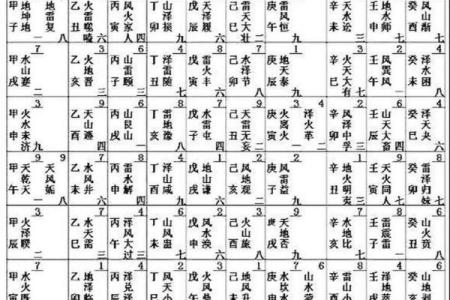

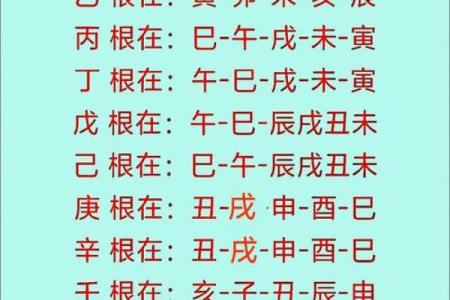

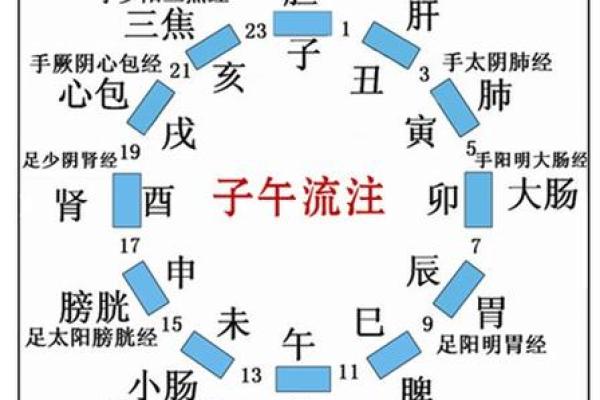

天干分别为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,每个天干都对应着五脏中的某一脏器。比如,甲和乙分别对应肝和胆,丙和丁则对应心脏和小肠,戊和己对应脾胃,庚和辛则与肺和大肠相联系,壬和癸则与肾和膀胱相连。每一对天干与脏腑的对应关系,都反映出它们在能量、气血、情志等方面的互相作用和影响。

甲乙木与肝胆的联系

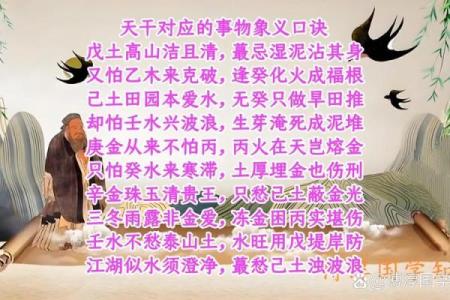

甲乙木代表了生发与生长的力量,主要影响人体的肝脏与胆囊。木的性质为刚强、生长、向上,因此甲乙木对应的肝胆二脏也具有生发、疏泄的功能。肝主疏泄,调节气机,若肝气郁结,则容易引发情绪不畅、胸闷不舒等症状;而胆则主决断,具有胆略和勇气。木的生长特性还表现为肝胆在身体内的解毒和排泄功能。过度的木气生发则可能导致气血不调,出现头晕目眩、易怒等症状,因此要保持肝胆的平衡,避免情绪激动和过度劳累。

丙丁火与心小肠的联系

丙丁火代表了阳气的火热和温煦,心和小肠的功能则与血脉、神志的调节密切相关。丙火为阳气,能够推动气血的运行,确保心脏的功能正常运作。丁火则偏向阴柔,主导心包的温养作用,调节情志。心主血脉,心气充足则能保证血液的流通,心血不足则可能导致心悸、失眠、记忆力下降等问题。小肠则负责将消化后的食物水分进行吸收,并将精华物质送入心脏。火性过旺时,可能会导致心火上炎,出现烦躁、失眠等症状,过于虚弱时,则可能导致气血不足,造成疲倦、气短等问题。

戊己土与脾胃的联系

戊己土象征着安定、滋养与内化的力量,主要调控脾胃的功能。脾胃是消化吸收的核心,土代表了土壤的滋养作用,它能够将食物转化为营养物质,并通过脾的运化功能供给全身所需的气血。脾主运化,胃主受纳,二者密切配合,共同维持消化系统的正常运行。土过于偏旺,容易导致湿气阻滞,出现脾虚湿重的症状,如食欲不振、腹胀、便溏等。土虚则可能导致气血不足,出现身体乏力、面色萎黄等表现。因此,脾胃的调理对人体健康至关重要,保持脾胃的平衡对于促进消化和维持免疫力尤为重要。

庚辛金与肺大肠的联系

庚辛金代表着收敛与肃杀的特性,对肺和大肠的功能有着重要的影响。金性寒凉,主收敛,肺为金之脏,主要负责呼吸系统的调节和气体交换。大肠则是人体排泄的通道,具有排除废物的功能。金的作用能够帮助肺收敛气机,保持呼吸的顺畅,防止外邪入侵。金气过旺则可能导致肺气上逆,出现咳嗽、喘息等症状。金虚则可能导致肺气不足,表现为气短、咳嗽、易感冒等问题。大肠则受到金气的影响,具有调节肠道湿气和排便功能,金气虚弱时,大肠的功能可能会受到影响,导致便秘、腹痛等症状。

壬癸水与肾膀胱的联系

壬癸水主藏精、滋养生命,肾与膀胱的功能调控也与水有着密切的关系。水的特性为寒冷、滋润,它能够养护人体的精气,并调节水液代谢。肾为精气之源,主藏精,肾气充足则能够促进生长发育和衰老的延缓。膀胱则负责储存和排泄体内多余的水分,保持体内水液的平衡。水过于旺盛时,可能导致肾气不足,出现腰膝酸软、耳鸣、失眠等症状。水虚则可能导致水分代谢障碍,出现浮肿、尿少等表现。因此,保持肾膀胱功能的平衡,对于维持身体的内环境稳定至关重要。

通过深入理解天干与脏腑之间的联系,我们不仅能够更好地把握中医学的精髓,还能够为个体的健康提供更多的参考和指导。在日常生活中,通过调节饮食、作息和情志,保持天干所代表的五脏六腑的平衡,能够有效预防和治疗许多常见的疾病,促进身心的和谐与健康。