在中国传统文化中,十天干是一种古老而深刻的宇宙观和哲学思想的体现,承载着丰富的象征意义与文化内涵。十天干是中国阴阳五行理论的重要组成部分,它们不仅与天文、历法和节令变化密切相关,还在古代命理学、风水学、医学、政治等多个领域中起着不可或缺的作用。今天,十天干依然深刻影响着我们的生活方式和思想观念。在这篇文章中,我们将深入探讨十天干在传统文化中的重要性,并解析它们的象征意义、应用以及对现代社会的影响。

十天干的起源与构成

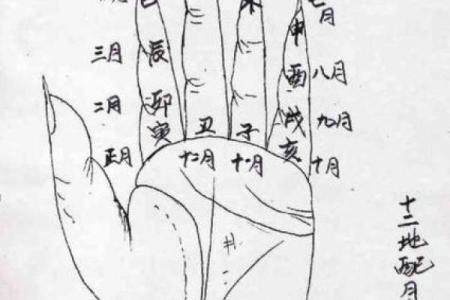

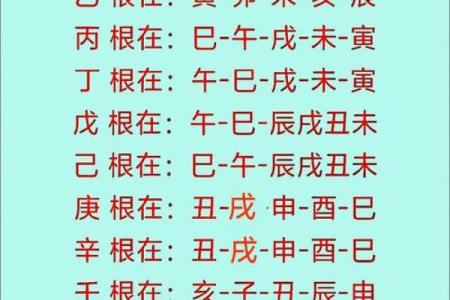

十天干的来源可以追溯到中国远古的天文观测和历法体系。最早的天干出现在夏朝之前的甲骨文中,经过几千年的演变,逐渐形成了今天所见的“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”这十个字符。每个天干都与五行(木、火、土、金、水)相对应,并且每个天干还与阴阳相结合。具体来说,天干中的奇数(甲、丙、戊、庚、壬)为阳,偶数(乙、丁、己、辛、癸)为阴,而五行则与天干的顺序相对应:甲、乙为木,丙、丁为火,戊、己为土,庚、辛为金,壬、癸为水。这种排列不仅体现了宇宙间阴阳五行的变化和循环,也为古代人民提供了理解自然规律和生活现象的方式。

十天干与命理学的关系

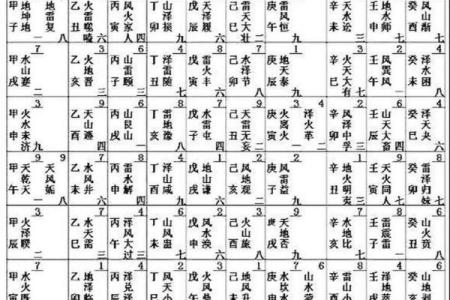

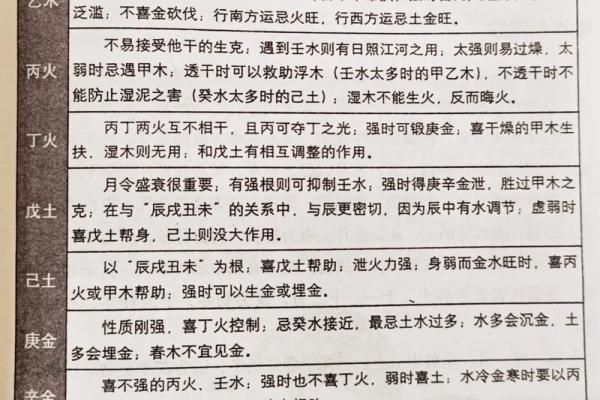

十天干在命理学中占有极其重要的位置。八字命理学是基于四柱(年柱、月柱、日柱、时柱)来推算人的命运,而这些四柱中的每一柱都由天干和地支组成。在这个体系中,天干代表了一个人的基本运势、性格特征和命运走向。每个天干的阴阳五行属性都与命主的性格、健康、财富、婚姻等方面息息相关。

例如,“甲木”天干代表的是积极向上、创新进取的人,而“癸水”则代表了智慧、灵活、内敛的人。通过分析天干与地支的组合,命理师可以对一个人的人生轨迹做出预测,帮助人们理解自己在社会、家庭中的位置,并根据命理特点制定相应的生活策略。十天干的这种深刻应用,使其在古代社会中不仅仅是天文历法的工具,更成为了预测和改善个人命运的一个重要依据。

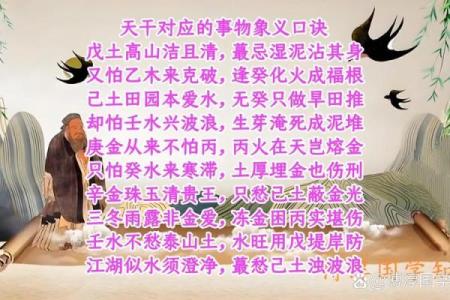

十天干与五行的关联

十天干不仅仅是一个象征性的符号系统,它与五行的关系也是其在传统文化中重要性的一个体现。五行理论解释了宇宙间万物的生克制化,而十天干与五行的对应关系则使得这一理论在实际生活中有了更具体的应用。

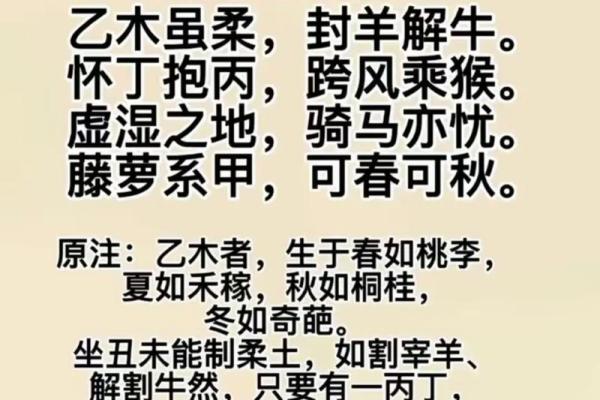

天干中的甲、乙代表木,木代表着生长、柔韧与生命力;丙、丁代表火,火代表着温暖、热情与动力;戊、己代表土,土代表着稳重、包容与滋养;庚、辛代表金,金代表着锐利、坚固与决断;壬、癸代表水,水代表着流动、智慧与柔顺。五行的生克关系则决定了天干之间如何互动,进而影响到个人命运、健康等方面的变化。例如,木生火,火生土,土生金,金生水,水生木,这种循环关系贯穿了自然界与人类生活的各个层面。

十天干与风水学的应用

风水学是中国传统文化中的一门学问,研究的是人与自然环境之间的和谐关系。在风水学中,十天干同样扮演着重要角色。风水师通过分析住宅或墓地的坐向、气场、天干地支的配合等,来评估一个地方的吉凶。十天干在这一过程中,可以用来分析某个时间段的天象变化,帮助人们选择最合适的时机进行重大决策,如动土、搬迁、开工等。

例如,如果某个地区的地支与某个天干相冲,可能意味着这个地方的气场不稳定,长期居住或投资可能会带来不利影响。通过这些天干地支的组合,风水师可以提供个性化的建议,帮助人们避免灾难、抓住机遇,最终达到趋吉避凶的目的。

十天干在节令与农业中的应用

在古代农业社会,天干与地支的组合不仅用于命理学和风水学的应用,它们还直接影响到农业生产和节令安排。中国古代农民根据天干地支的变化来安排播种、收割、祭祀等农事活动,确保农作物的生长与气候变化相契合。

天干与地支的配合影响了二十四节气的划分,并通过五行的变换指导农民选择最佳的耕种时机。例如,甲木对应春季的生长与繁荣,而癸水则代表着冬季的寒冷与消沉。根据这些天干五行的属性,农民能够判断出哪些季节适合播种,哪些时节则需要休养生息。十天干在这一过程中,帮助古人把握大自然的节律,达到顺应天时的目的。

十天干在中国传统文化中占据着核心地位,它不仅是古代哲学思想和宇宙观的象征,也是实际生活中指导人们行为、决策的工具。从命理学到风水学,从农业生产到日常生活,十天干都发挥着重要作用。它们深刻地影响了古代社会的文化、经济和科技发展,甚至在今天,依然在一些文化传承和风俗习惯中保持着活跃的生命力。通过对十天干的理解与应用,我们不仅可以更好地理解传统文化的精髓,还能在现代社会中找到与自然和谐相处的智慧。