天干地支与身体部位的关系,在中国传统文化中有着悠久的历史。这一联系不仅体现了天地间的自然规律,还反映了人与自然的深层次和谐。天干地支代表了宇宙的阴阳五行,而人体作为小宇宙,其各个部位也与这些元素有着密切的联系。本文将深入探讨天干地支与人体各个部位的关系,揭示它们之间的奥秘,以及如何通过这一联系达到身体和心灵的平衡。

天干地支的基本概念与五行理论

天干地支作为中国传统的纪年法和命理体系,不仅是时间的象征,还蕴含着深刻的宇宙观。天干有十种,地支有十二种,它们与五行(金、木、水、火、土)紧密相关。天干和地支相互配合,形成了自然界的循环与变化,同时也对应着人体的五脏六腑、四肢关节等重要部位。五行的理论,强调宇宙万物的生生不息,人体与之息息相关。

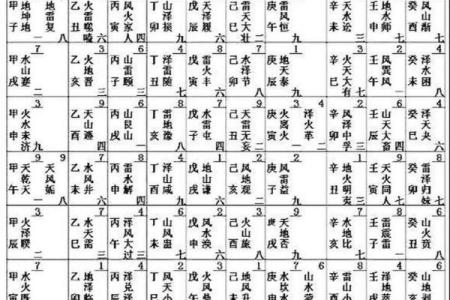

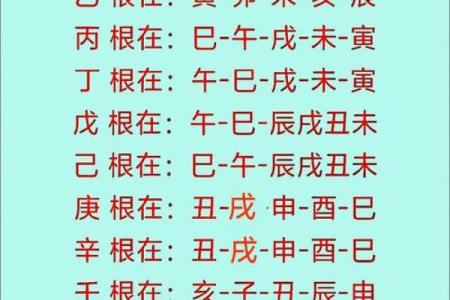

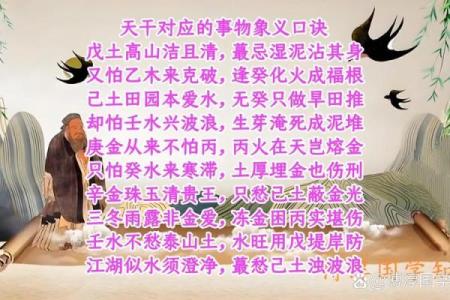

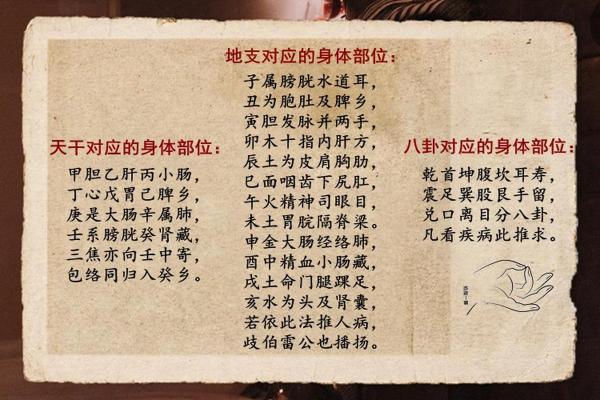

天干与身体部位的对应

每个天干都与人体的不同部位相联系。甲、乙属于木,代表了肝脏和胆囊;丙、丁为火,代表心脏及小肠;戊、己为土,关联脾胃及消化系统;庚、辛为金,关联肺脏和大肠;壬、癸为水,对应肾脏和膀胱。每一种天干的特点和性质,都在一定程度上影响着相关身体部位的功能与健康。例如,甲木主肝,肝的疏泄功能容易受到情绪波动的影响,而丙火则代表心脏,心脏的跳动与情绪的起伏密切相关。

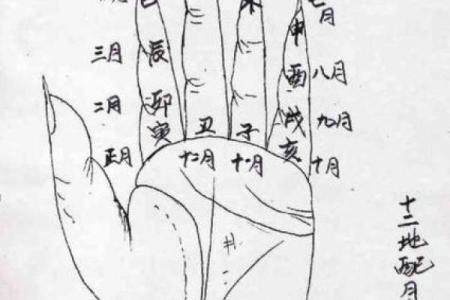

地支与身体部位的对应

地支与天干一样,具有与人体器官及部位的对应关系。子、午、卯、酉等地支分别对应头部、上肢、胸部、下肢等位置。地支的作用较为微妙,它们不仅仅代表某一部位的器官,还涉及到这些器官的功能和生理状态。例如,地支中的“子”代表膀胱与肾脏,因水的特点,肾脏在中医学中被认为是生命的根本,掌管着人的生殖、泌尿系统及生长发育。

天干地支与健康的调理

理解天干地支与人体的关系,能帮助我们更好地调节身体健康。通过天干地支对应的五行属性,我们可以从饮食、运动、情绪等方面进行调理。例如,木的属性偏重肝脏,那么通过增加绿叶蔬菜、舒缓的运动可以促进肝气的畅通;火的属性则偏重心脏,适当的温和运动和心情调节能帮助缓解火旺的状态。若体内某一元素过多或过少,可能会导致健康问题,因此根据五行的平衡调整生活习惯,能够达到保持身体健康的目的。

天干地支与疾病的关系

天干地支的阴阳五行理论,也被用于中医的疾病诊断和治疗中。通过观察个人的体质、症状以及天干地支的五行属性,医生能够推测出患者的疾病根源,并采取相应的治疗方法。比如,木气过旺可能引发肝火上升,导致头痛、眩晕等症状;而水气不足,则可能导致肾虚,表现为腰膝酸软、失眠等。理解这些关联,可以帮助人们在日常生活中预防潜在的健康问题。

通过深入探讨天干地支与身体部位的关系,不难发现,这一体系蕴含了深刻的宇宙观和人体观。每一个天干、每一个地支都承载着古人对自然和生命的智慧理解。