天干地支与地质演化的历史交织是一种极具深度的文化与自然现象的融合,展现了中国古代人们对自然界和宇宙秩序的独特理解。天干地支是中国古代用于纪年、纪月、纪日、纪时的一个重要系统,形成于几千年前的黄河流域,它不仅是历法的基础,更与天地自然、地质演化等自然现象产生了深刻的联系。从地质学的角度来看,地球的演化历史,尤其是板块构造、气候变化、以及地表的起伏,直接影响着人类的生存与文明发展。而天干地支的起源与演化,实际上也与这些地质变化密切相关,二者在时间和空间上交织出一幅丰富的画卷。

天干地支的来源与构成

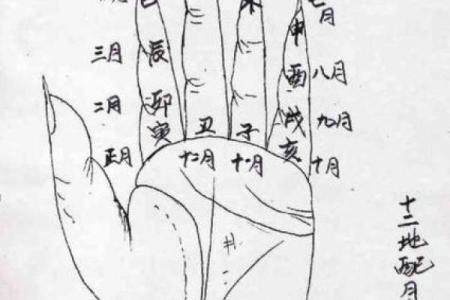

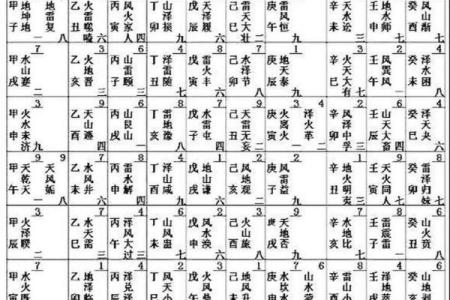

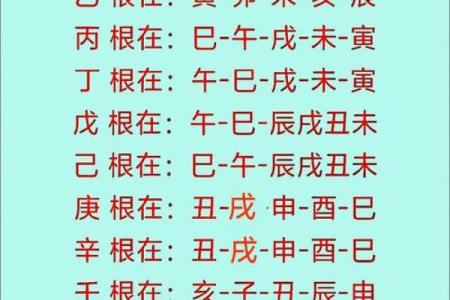

天干地支是中国古代的记时体系,最早出现在黄帝时代,至今已经有几千年的历史。天干由十个字组成:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,代表木、火、土、金、水五行的不同组合。地支则由十二个字组成:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,它们与十二生肖紧密相关。天干地支的结合,形成了一个60年为一周期的干支纪年法,象征着自然界的循环与变迁。

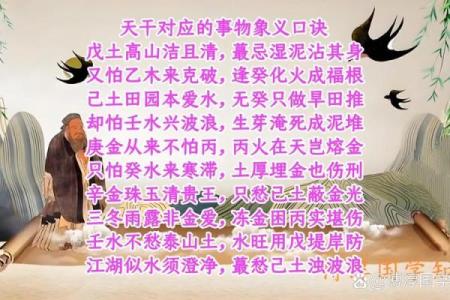

这套纪年系统不仅是文化象征,它还蕴含着古人对宇宙规律、自然现象与地质演化的深刻认识。天干地支与五行学说结合,揭示了自然界五种基本元素之间的相互作用与转化。五行学说本身,是古代中国哲学体系的核心之一,它试图解释宇宙间万物的生长、变化与循环,天干地支则作为其具体体现,与天地的变动和人类的命运息息相关。

地质演化与天干地支的内在联系

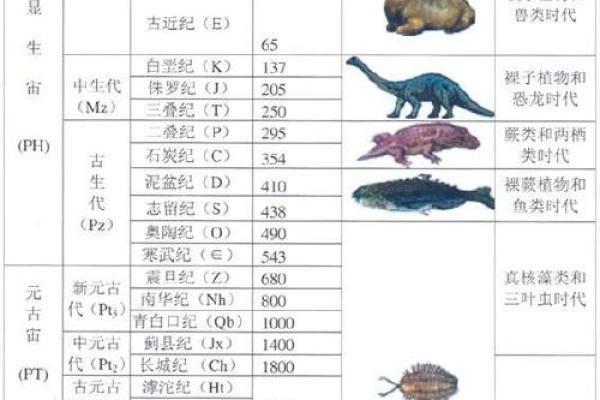

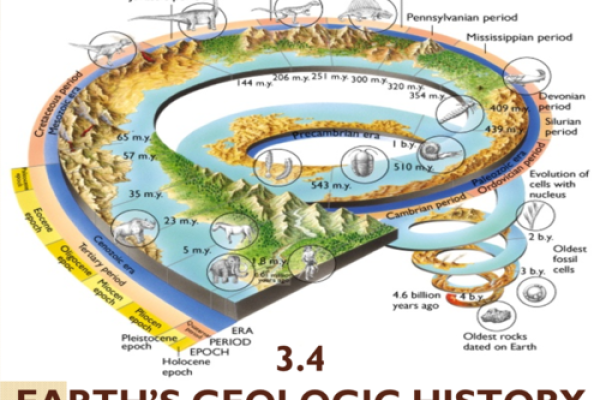

地球的历史跨度达到数十亿年,而中国古代的天干地支体系通过对五行相生相克的理念,反映了对自然界变化的深刻洞察。在地质演化的过程中,地壳的运动、气候的变迁、以及生物的进化,都深刻影响了地球的面貌。从最早的前寒武纪到地质年代的更新纪,地球表面不断经历板块碰撞、海洋退缩、火山喷发等剧烈变动。这些变动塑造了不同地区的地貌,也为人类历史的发展提供了复杂的背景。

例如,天干中的“甲”和“乙”对应着木的五行属性,而地球上最早的植物生命,如古老的蕨类植物和早期的裸子植物,正是在这一时期开始在陆地上扎根和繁衍。随着地质变迁,陆地的分布逐渐发生变化,植物群落的演替也为新的物种提供了生长空间。在此过程中,天干中的“丙”和“丁”象征着火的五行属性,火的力量和影响无疑与地球内部的火山活动、岩浆的喷发以及大规模的气候变化密切相关,这些地质现象直接改变了地表的气候条件和生态环境。

地质变迁中的气候周期与天干地支的相互呼应

地球的气候历史充满了周期性波动。以冰期和间冰期的更替为例,这种变化对古代文明的形成和演变有着深远的影响。气候变化与天干地支中对应的五行属性有着某种微妙的联系。在每一个天干地支的周期中,气候条件的变化会影响农业生产、物种的分布与繁衍,也促使人类社会从游牧走向定居,发展出更为复杂的社会形态。

例如,地质历史中的“冰期”通常会导致大范围的气候寒冷,植物与动物的分布大大受限。此时,五行中的“水”属性尤为重要,因为水是维持生命的基础,而在寒冷的环境下,水源的供应变得更加珍贵。这一时期的地质环境可能与天干地支中对应“水”的天干“壬”和“癸”有着某种象征性的一致性。它们代表了生命的孕育和保存,暗示着在冰雪覆盖的世界中,水资源的流动和储存成为了生存的关键。

天干地支与人类文明的互动

天干地支与地质演化的联系,不仅体现在自然界的变化上,还与人类的文化活动密切相关。中国古代人民依据天干地支的规律,划分出“岁、月、日”的时间循环,并用它来指引农业生产、节令变化,甚至是选定婚姻和出行的吉日。天干地支的阴阳五行理论与当时的农业文明深刻结合,农业生产的周期、物候变化等都在其中找到规律。

地质变化也在不断塑造着人类的社会结构。中国的黄土高原和长江流域等地区在地质历史上曾经历过大规模的水文变化,而这些地区恰恰是古代中国文化的发源地。在这些地区,天干地支不仅是时间的刻度,也是预测农业丰收与灾难的工具。例如,春秋时期的“寅卯春风”与夏季的“午火”对应,象征着气候变暖,农业生产的周期也进入了新的阶段。与此同时,天干地支还反映了古人对灾难与气候极端变化的警觉性。

这种时间与自然的交织体现了古代中国哲学中“天人合一”的思想。地质演化不仅塑造了地理环境,更塑造了古代人对宇宙秩序的认知,而天干地支则成为了这种认知的具体象征。它们不仅与自然变化息息相关,也指引了人类的行为和社会制度。

在天干地支的历史长河中,我们看到的是一个充满智慧的系统,它与地质演化共同描绘了一幅宇宙与人类命运相互交织的画面。通过这一系统,我们不仅能够理解古人如何将自然现象与时间联系起来,还能感受到人类与大自然之间那种深刻的共生关系。这种关系,至今仍深刻影响着我们的文化传统与生活方式。