天干与传统节气的关系是中国古代天文学和历法中一个非常有趣且富有深意的部分。天干是中国传统历法中的一个重要概念,它与地支共同构成了天干地支的六十甲子循环,而传统节气则是根据太阳在黄道上的位置来划分的二十四个节令。两者虽然来源不同,但在中国古代文化中,天干和节气的关联密切,它们共同参与了农事安排、节令变化以及人们日常生活的指导。

天干的基本概念及其在历法中的作用

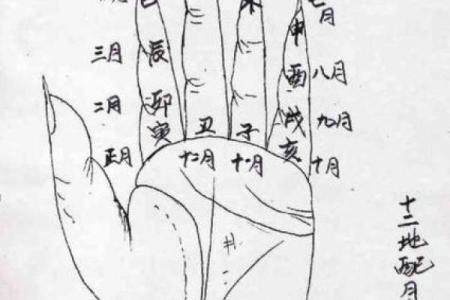

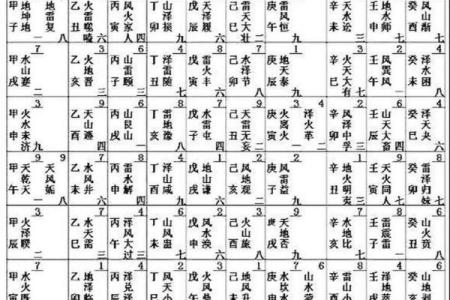

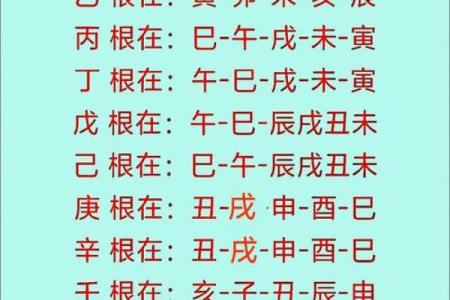

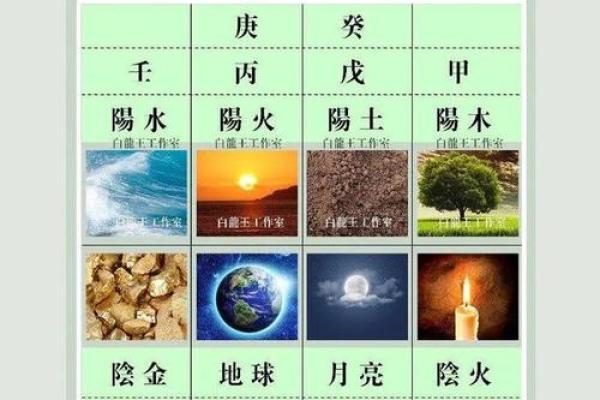

天干是由十个字符组成,分别是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。它们是中国传统历法中用于记载年份、月份、日子和时辰的一种符号体系。每一个天干都与五行(木、火、土、金、水)相对应,同时也与阴阳的属性有关。天干与地支配合,形成了六十年一循环的干支纪年法,广泛应用于命理、占卜、风水等领域。

天干在传统节气中的作用也很重要。尽管节气的划分基于太阳的运行轨迹,天干却为每一个节气的到来提供了时间标识。每年的干支组合影响着这一年的气候变化、农事安排以及人们的生活节奏,特别是在农业社会中,这些信息更是至关重要。

节气的形成与天干的配合

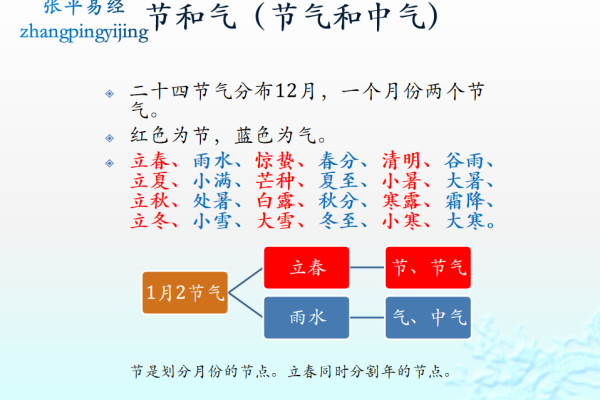

二十四节气是中国古代农耕文化中的重要时间划分标准,它体现了太阳在黄道上的位置变化,反映了不同季节气候变化的规律。每个节气对应着一个特定的天文现象,比如“立春”标志着春季的开始,“夏至”则是夏季阳光最强烈的一天。

天干与节气的关系表现在每一年开始时,干支的组合会影响各节气的具体日期。例如,甲木和乙木代表春季的开始,二者与“立春”这个节气有着紧密的联系。每年的节气循环,虽然是基于太阳的天文运动,但天干的变化则为这一循环增添了时间的维度,帮助古人更准确地把握时令的变换。

天干与五行的相互作用对节气的影响

天干的五行属性不仅决定了年份的气质,还能影响相应节气的特征。在五行的循环中,木、火、土、金、水依次相生相克,这一规律影响了每个节气的温度、降水等气候因素。

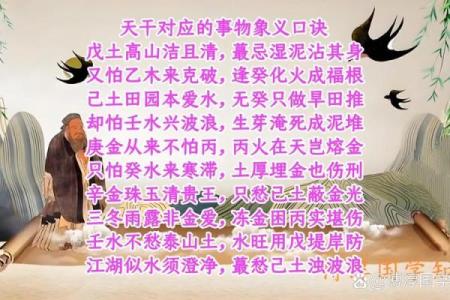

例如,甲木代表的是春天的开始,春天是万物复苏的季节,甲木的特性与春季节气如“立春”和“惊蛰”相契合。在这一季节里,气温逐渐回升,万物开始生长。乙木紧随其后,与春分、清明等节气有关,乙木则更倾向于生长和扩展。

进入夏季时,丙火和丁火会接管节气的变化。这时,温度逐渐升高,火的特性与夏季节气如“立夏”和“夏至”密切相关。丙火主热,丁火则为烈火,象征着炎热的夏季气候。而在秋冬季节,天干的金水属性则主导节气的变化,气温逐渐降低,雨水减少,进入寒冷的秋冬。

天干与节气在农事中的指导作用

在中国古代农业社会中,天干与节气的配合具有极为重要的实际意义。通过干支的变化,农民可以预测不同季节的气候变化,从而合理安排耕作时间,优化农事生产。

例如,春天的“甲木”和“乙木”通常与农耕的播种期紧密相连。立春后,气温回升,农民根据节气的变化及时播种农作物,特别是以温暖气候为主的作物,如水稻、玉米等。而夏至之后,进入灌溉和生长的关键时期,干支变化也帮助农民判断灌溉的最佳时机。

秋冬季节的节气,如“立秋”、“冬至”等,则是收获与储存的重要时节。此时天干的金水属性往往暗示着气温逐渐降低,降水减少,适合进行收割、储藏等农事活动。天干与节气的变化帮助农民精准地把握每个季节的特点,从而提高农业产量。

天干与节气的文化内涵

除了农事上的指导,天干和节气的关系在中国传统文化中也具有深厚的象征意义。天干的五行和阴阳属性不仅涉及天气和气候的变化,还反映了人与自然的和谐共生。在中国传统的阴阳五行学说中,天干地支的交替变化是宇宙自然法则的一部分,影响着天地间的一切。

每年从立春开始,干支的变化象征着新的一年的轮回,天干在这一过程中的作用就如同一个时光的印记,记录着岁月的流转和节令的更替。在这些变化中,古人通过天干与节气的关系,得以探寻天地的奥秘,形成了丰富的农业文化、哲学思想和日常习俗。

通过天干和节气的密切配合,古人实现了对自然界变化的深刻认识,不仅指导着农耕生产,还在民间习俗、节庆活动中留下了深远的影响。在今天,虽然现代科技使得我们不再依赖天干来预测气候,但这一传统文化依旧传承下来,成为我们理解自然、尊重节令的重要文化遗产。