古代节日是传统文化的重要组成部分,它们不仅仅是单纯的庆祝活动,往往具有深厚的历史背景和丰富的文化内涵。从最初的祭祀活动到后来的民间庆典,节日的演变反映了社会变迁、宗教信仰、农业生产和民间习俗等多方面因素。在古代,节日既是祭祀神灵、敬奉祖先的神圣时刻,也是人们表达情感、增进亲情友情、放松身心的欢乐时光。不同的节日通过各种仪式、活动和传统,连接了过去与现在、天与人、个体与集体。本文将通过对古代节日的多重面貌进行探讨,带你走进一个充满神秘与活力的古代节日世界。

祭祀与敬奉:古代节日的根基

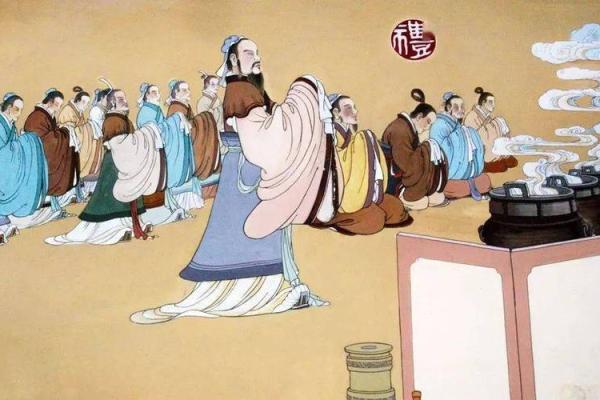

在古代,节日往往起源于祭祀活动。中国古代的许多节日都有着浓厚的宗教或农业祭祀性质。例如,春节最早起源于对年神的祭祀,旨在祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登。清明节则起源于对祖先的扫墓祭拜,表达后代对祖先的尊敬与怀念。每年的祭祀活动中,人们通过焚香、献供品、烧纸等仪式,祈求神灵保佑、祖先庇佑,彰显人类对自然与历史的敬畏。

这些祭祀活动不仅仅是宗教仪式的体现,还与古代社会的生产方式和生活习惯密切相关。农业社会中,祭祀活动有时也包含了丰收祈愿、天时调节等内容。比如,端午节的龙舟赛和吃粽子习俗,就与古代对水神的崇拜和防病驱邪的信仰有关。而中秋节的月饼和团圆习俗,则与秋收祭月、感谢大自然赐予丰收的祭祀活动息息相关。

节日与社会生活:庆典的形成

随着社会的进步与变迁,古代的节日逐渐从单纯的祭祀仪式转变为民间庆典活动。特别是在封建社会,节日不仅仅是祭神祭祖的时间,更成为了集体生活的一部分,承载了丰富的社交和文化功能。尤其是宫廷和贵族阶层,他们通过举办盛大的宴会、舞蹈、歌唱等活动,展示自己的社会地位与文化品位,这些活动逐渐影响到了平民百姓的生活方式,形成了具有普遍性的节庆习俗。

例如,元宵节原本是宫廷的灯会,后来逐渐发展成民间的狂欢节,百姓放花灯、猜灯谜、吃元宵,既是对过去一年庆祝的方式,也是对未来一年的期许。而清明节则除了传统的扫墓祭祖外,还与踏青、郊游的风俗相结合,逐步演化为一个有休闲和娱乐性质的节日。不同阶层的庆典活动,也随着社会的演进逐步深入民间,成为了大众共同享受的节日。

节日的艺术表现:文化的传承与创新

古代节日不仅通过仪式和活动体现社会功能,还通过艺术的形式,展示文化的丰富性与多样性。节日中的歌舞、戏剧、诗词、民间艺术等,承载着古代人民的情感与审美,也为后世的文化传承提供了重要的线索。在古代节庆中,文学与艺术的结合表现尤为突出。无论是唐代的元宵诗会,还是宋代的端午赛龙舟,节日中的文人墨客总能通过诗文抒发个人的情感和对节日的理解,构建出节日独有的文化氛围。

例如,春节期间的舞龙舞狮,不仅是一种民间庆典活动,也充满了艺术表现力。舞者通过灵活的身姿和与鼓乐配合的步伐,展现了中国传统舞蹈的独特美感。而在端午节的龙舟竞赛中,除了竞速本身,比赛过程中的阵势和水上活动的协调,也是一种艺术的展示,展现了古人对水、力与美的理解。

节日与家族:亲情与社区的凝聚

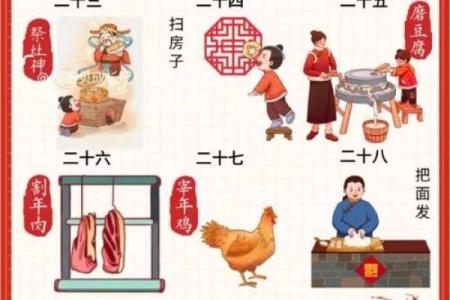

古代节日不仅具有宗教与文化的意义,还是人们与家族、社区之间联系的重要纽带。在许多节日中,家庭成员会齐聚一堂,共同参与庆祝活动,强化家庭内部的凝聚力和亲情。春节期间,家家户户团圆过年,吃年夜饭、守岁、拜年,体现了对家族团结与和谐的重视。无论是农村还是城市,这种家庭与亲戚之间的互动,往往为一年中的第一天增添了浓厚的人情味。

而社区层面的活动,如邻里之间互送节令礼品、共同庆祝节日,也强化了社会的和谐与共同体意识。例如,端午节时,邻里互赠粽子、赛龙舟,既是对传统的延续,也是对友谊与社区联系的一种体现。通过节日的庆祝,人们不仅享受了节日的乐趣,也进一步加深了与他人之间的情感纽带。

古代节日所反映的,不仅仅是历史的风貌,也揭示了人类对自然、社会和自我认知的不断探索。在祭祀与庆典之间,古代节日塑造了独特的文化景观和人类的精神世界,而这种精神与文化的延续,至今仍深深影响着现代社会的节日习俗和文化认同。