春回大地,万物复苏。在中国传统文化中,春节后的第一个吉日打春,有着悠久的历史和丰富的文化内涵。那么,究竟什么是打春?它的由来又是什么?今天,让我们一起揭开这层神秘的面纱。

一、打春的起源

打春,又称为“打春牛”,是中国古代农耕社会一种古老的习俗。据《礼记》记载,周代已有“打春牛”的风俗。后来,随着历史的演变,打春逐渐演变为春节期间的一种庆祝活动。

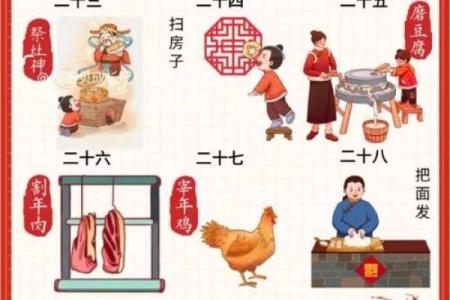

二、打春的习俗

准备春牛

打春的象征物是春牛。春牛由红纸、稻草、麦秆等材料制作而成,形状像一头牛,寓意着春天来临,农事开始。春牛制作完成后,会放置在村头或广场上,供人们祈福。

打春仪式

打春仪式一般在立春这一天举行。清晨,人们穿着新衣,聚集在春牛前。由一位长者手持柳枝,在春牛的各个部位轻轻抽打,象征着“鞭打春牛,春回大地”。同时,人们还会唱着歌谣,欢庆新春。

分享春饼

打春仪式结束后,人们会分享春饼。春饼是用面粉制成的一种圆形面食,象征着团圆和丰收。在分享春饼的过程中,人们相互祝福,祈求新的一年生活美满、五谷丰登。

三、打春的由来分析

农业文化背景

打春源于中国古代农耕文化,体现了人们对农业生产的重视。鞭打春牛,意味着春天来临,农事开始,希望农作物能够茁壮成长。

祭祀文化传承

打春仪式中,人们祈求神灵保佑,希望新的一年风调雨顺、五谷丰登。这体现了中国传统文化中祭祀神灵、祈福平安的观念。

社会风俗演变

随着时间的推移,打春逐渐从一种宗教活动演变为一种民间节日习俗。它承载了人们对美好生活的向往,成为了中华民族传统文化的瑰宝。

打春作为中国传统节日的一部分,不仅承载了农业文化和祭祀文化,还体现了人们对美好生活的追求。在这个喜庆的日子里,让我们一起感受传统文化的魅力,共同迎接春天的到来。