在中国传统文化中,吉日、好日子以及相关的传统习俗代代相传,其中“躲春”便是其中之一。这一传统习俗,源于古代人们对自然规律的敬畏和对美好生活的向往。那么,为何“躲春”这一传统能够代代相传呢?让我们一起来探究其中的奥秘。

一、躲春的起源

“躲春”这一传统起源于古代农耕社会。在古代,人们认为正月初一至初五这段时间,是农历新年的重要时刻,也是一年中最重要的吉日。在这段时间里,天地之气最为旺盛,万物复苏,人们希望借助这一吉时,祈求新的一年平安、幸福。

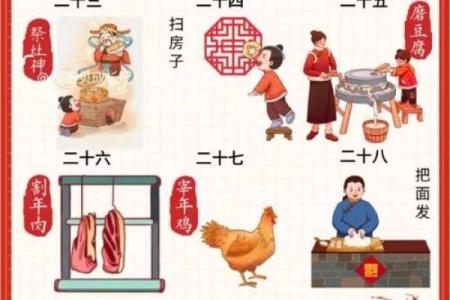

二、躲春的具体内容

“躲春”的具体内容主要包括以下几个方面:

不出门:在躲春期间,人们尽量不出门,以免遇到不吉利的事情。

不吵架:家人之间要保持和谐,避免发生争吵。

不哭泣:哭声被认为会带走好运,因此在躲春期间,家人尽量保持乐观情绪。

不洗衣服:古人认为洗衣服会洗掉一年的好运,因此在躲春期间,家人尽量不洗衣服。

三、躲春的传承原因

敬畏自然:古代人们认为,自然规律是不可抗拒的,通过躲春这一传统,表达了对自然规律的敬畏之情。

祈求平安:躲春期间,家人团聚,共同祈求新的一年平安、幸福,这种美好的愿望代代相传。

传承文化:躲春作为一种传统习俗,承载着丰富的文化内涵,是中华民族传统文化的重要组成部分。通过代代相传,使得这一习俗得以延续。

四、躲春的现实意义

增强家庭凝聚力:躲春期间,家人团聚,共同度过美好时光,有助于增强家庭凝聚力。

传承美好愿望:躲春这一传统,让人们时刻保持对美好生活的向往,激发人们对未来的信心。

弘扬传统文化:躲春作为一种传统习俗,有助于弘扬中华民族优秀传统文化,增强民族自豪感。

躲春这一传统习俗代代相传,源于人们对自然规律的敬畏、对美好生活的向往以及传统文化的传承。在现代社会,躲春这一传统依然具有现实意义,它让我们在忙碌的生活中,找到一丝宁静与美好。