农历中元节,又称“鬼节”,是中国传统文化中的重要节日之一,通常在每年农历七月十五日举行。这个节日既是祭祖的重要时刻,也是对亡灵的超度和救赎的机会。中元节有着深厚的历史背景和文化底蕴,其独特的祭祀活动,体现了人们对祖先的尊敬和对亡灵的关怀。在这个特殊的日子里,家家户户都会举行祭祖和超度仪式,以期安抚亡魂,祈求家人平安。祭祖与超度在中元节的仪式中占据着重要的位置,它们不仅是宗教信仰的体现,也是家族凝聚力和文化传承的象征。

祭祖:追溯祖先,传承家族文化

祭祖是中元节的核心活动之一。这个仪式的目的是让后代子孙缅怀祖先的恩德,表达对祖宗的敬意与感恩。祭祖通常包括准备祭品、点香、敬酒、焚香纸等一系列流程。祭品的种类多样,常见的有水果、点心、酒水、素菜等,祭品的丰盛程度往往寓意着对先人的尊重与怀念。

在传统的祭祖仪式中,家庭成员会按照辈分依次向祖先的牌位或灵位行礼,表达敬意。同时,祭祖活动也常伴随着对祖先的祈福,尤其是祈求家人健康、事业顺利、家庭和睦。这一习俗深刻体现了“尊祖敬宗”的文化价值观,不仅有助于增强家族的凝聚力,还能够让后代子孙时刻铭记家族的根源与传统。

超度:超脱苦海,安抚亡灵

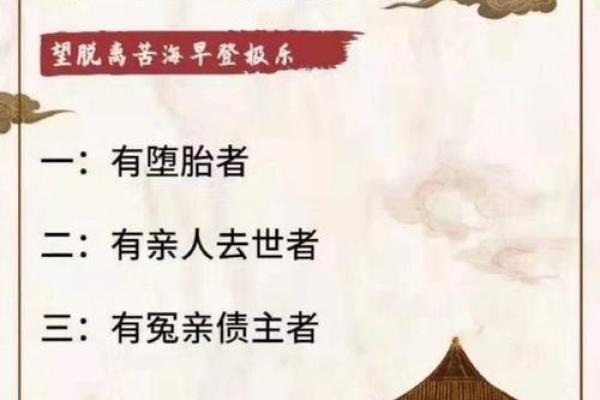

除了祭祖,中元节的另一个重要方面是超度亡灵。超度的核心目的是通过各种宗教仪式,帮助亡灵脱离苦难,获得安宁与解脱。古代认为,亡灵往往因生前的罪孽或未了的心愿而徘徊在人间,超度仪式能够帮助他们超脱轮回,进入安息的境地。

超度仪式通常由僧侣、道士或专门的宗教人员主持。仪式内容包括念经、诵咒、烧纸钱、放水灯等,目的是通过这些行为为亡灵祈福,消除他们的业障,帮助他们“脱胎换骨”。在一些地方,民众还会为无依无靠的孤魂野鬼设立专门的祭台,供奉食物和纸钱,以此来表示对所有亡灵的关怀与安慰。

超度不仅是一种宗教仪式,它还反映了人们对生死观念的深刻理解。在传统文化中,生死并非终结,而是一个轮回的过程,超度仪式正是希望亡灵能得到安息,进而顺利投胎转世。对于活着的人而言,超度也是一种心理安慰,它让人们相信,死去的亲人会在另一个世界中安享平静,不再受困于人间的痛苦。

中元节的文化与社会意义

中元节不仅是个人和家庭层面的祭祖与超度,它的社会意义也不可忽视。这个节日象征着人类对自然和生命的尊重,对死亡的敬畏。每年到了七月十五日,整个社会弥漫着一种庄重肃穆的氛围。无论是在城市还是乡村,人们都会在这个日子里暂停一切忙碌,祭拜先人,缅怀故人。这种集体性、仪式性的行为强化了社会的共同记忆和文化认同感。

此外,中元节的祭祖和超度活动还有助于加强社区之间的联系。在一些地方,人们会组织集体的超度仪式或者联袂举行祭祖活动,借此机会互相交流,增进邻里之间的感情。在这些活动中,年长者通常会担任主持角色,而年轻一代则会在旁聆听,学习传统的祭祀方法,这无疑也是一种文化的传承和教育。

中元节与现代社会的关系

随着时代的发展,现代社会中的中元节虽然保持了祭祖与超度的传统,但也出现了许多新的变化。例如,随着人们信仰的多元化,部分家庭选择以更简约的方式来纪念亡人,而不再过度依赖传统的宗教仪式。另外,现代人也更倾向于通过电子方式寄托哀思,比如通过网络平台为亲人点亮虚拟的灯火,发送祝福和思念。

尽管形式有所改变,但中元节祭祖与超度的核心思想仍然没有改变。人们依然通过这个节日来表达对祖先的敬意和对亡灵的关怀,希望在这个特殊的时刻,能够达到精神上的慰藉与心灵的安宁。这种跨越时空的情感纽带,依旧是中元节赋予人们最深刻的意义。

农历中元节的祭祖与超度活动,不仅仅是对过去的追溯,它还涵盖了对未来的希冀与祝愿。在现代社会中,这些传统仪式通过不同的方式继续传承,承载着人们对生命、对亲情、对宗教信仰的深刻理解和敬畏。